1892 – Bourses du travail

Création de la Fédération des Bourses du travail, marquée par le syndicalisme révolutionnaire

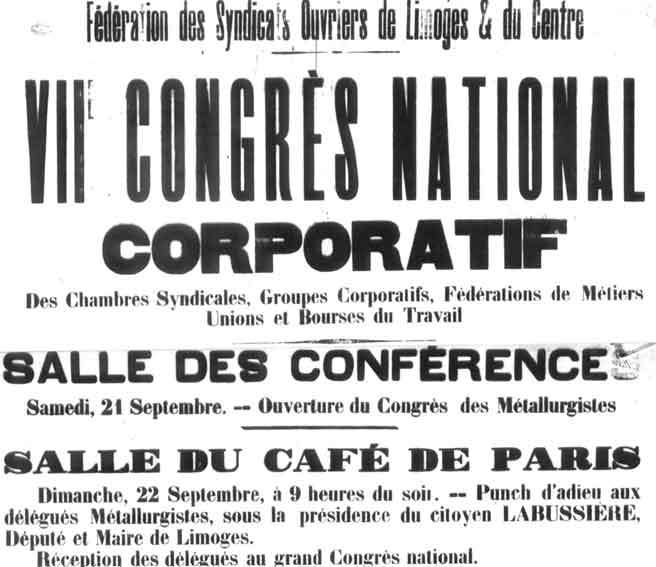

1895 – CGT

Congrès constitutif de la Confédération générale du travail (CGT) à Limoges (23-28 septembre).

1900 – Journal

Création de La Voix du peuple, organe de la CGT.

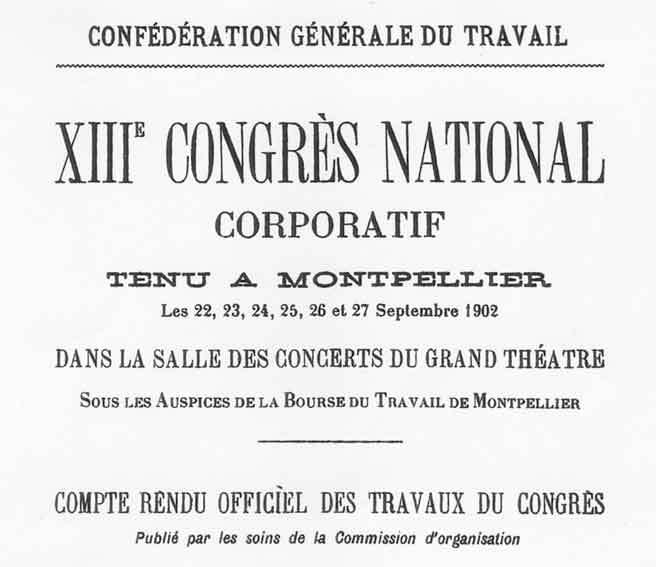

1902 – Structures

Le Congrès de Montpellier donne à la CGT sa double structure : fédérations et unions départementales.

1906 – Charte d’Amiens

Adoptée au congrès elle donne au syndicalisme confédéral quelques uns de ses traits spécifiques : la lutte des classes ; la lutte quotidienne pour des améliorations immédiates mais aussi la lutte pour la disparition du salariat et du patronat ; indépendance vis-à-vis des organisations politiques.

1909 – La Vie ouvrière

Premier numéro de cette » revue d’action » qui se définit comme » syndicalisteRévolutionnaire, antiparlementaire « .

1910 – Retraites

Loi sur les retraites ouvrières et paysannes. L’âge de la retraite est fixé à 65 ans. L’espérance de vie est alors de moins de 49 ans.

1913 – Internationalisme

Constitution du Secrétariat syndical international auquel participe la CGT. En 1919 il sera remplacé par la Fédération syndicale internationale (FSI).

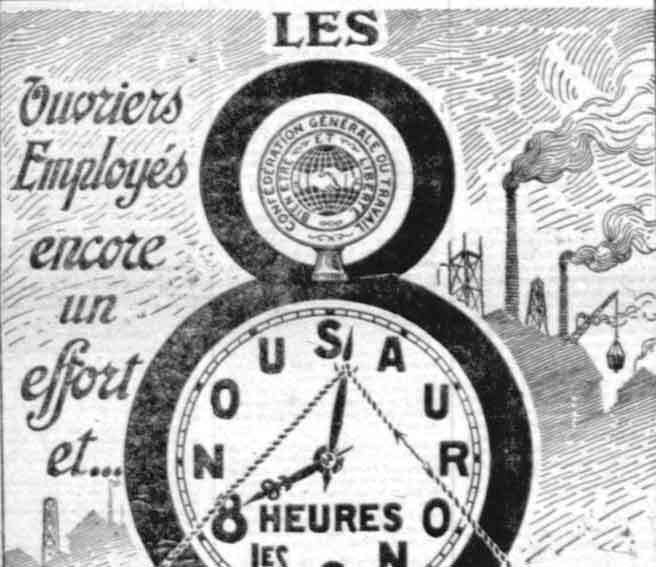

1919 – Conquête

Loi sur la journée de huit heures et sur les conventions collectives.

1921 – Le Peuple

Naissance de l’organe officiel de la CGT.

1930 – Droit social

Vote définitif de la loi sur les Assurances sociales.

1934 – Liberté

En riposte à l’émeute du 6 février, grève générale « contre le fascisme » à l’appel de la CGT et de la CGTU (organisation, née en 1920, d’une scission de la CGT).

1936 – Accords Matignon

Réunification de la CGT et de la CGTU.Victoire électorale du Front populaire. Vague de grèves avec occupations d’usines. Accords Matignon : relèvement des salaires, extension des conventions collectives et institution de délégués du personnel, semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés.

1939 – Les Années noires

Début de la Seconde Guerre mondiale (3 septembre).Le 18 septembre , le Bureau confédéral de la CGT vote une déclaration excluant les militants qui refusent de condamner le pacte germano-soviétique. Cette décision est approuvée par la Commission administrative le 25 septembre.1940, dissolution des centrales syndicales ouvrières et patronales.1941, promulgation de la Charte du travail interdisant les grèves et le lock-out.

1943 – Unification

Les Accords du Perreux , signés par Robert Bothereau et Louis Saillant pour les » ex-confédérés » ; Henri Raynaud et André Tollet pour les » ex-unitaires « , reconstituent la CGT.

1944 – Résistance

Participation de la CGT au programme du Conseil national de la Résistance (CNR) définissant les nationalisations, la Sécurité sociale et les comités d’entreprises.Création de la Confédération générale des cadres (CGC).

1945 – Conquêtes

Début des nationalisations, création des comités d’entreprise et mise en place de la Sécurité sociale.Fin de la seconde Guerre mondiale (8 mai : capitulation allemande, 2 septembre : capitulation japonaise).Création de la Fédération syndicale mondiale (FSM) à laquelle adhère la CGT.1946, promulgation du Statut général des fonctionnaires.Début de la Guerre d’Indochine (19 novembre 1946). Pendant toute la durée du conflit, la CGT organise des manifestations de solidarité à l’égard du peuple vietnamien et en faveur de la paix.

1947 – Guerre froide

Lancement du » Plan Marshall d’aide à l’Europe « , destiné à assurer la reconstruction de l’Europe, sous la houlette américaine. Ce plan marque le début de la Guerre froide.Vague nationale de grève pour une hausse salariale de 25 %, un minimum vital de 10 000 francs et la révision trimestrielle des salaires. Après la période noire qu’ont représenté les années de guerre puis d’immédiat après-guerre, la vie quotidienne reste tout aussi difficile.Scission de la CGT : des responsables de la Confédération, réunis autour du journal Force ouvrière, favorables au plan Marshall et contre le mouvement de grève de 1947, donnent leur démission et quittent la CGT pour créer la CGT-Force ouvrière (CGT-FO).

1950 – Conquêtes

Vote de la loi sur les Conventions collectives.Création du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig).

1953 – Retraites

Du 4 au 25 août, grande grève dans les services publics. Le 4 août, la CGT puis la CFTC appellent à une journée d’action des secteurs public et nationalisé contre le recul de l’âge à la retraite. Les postiers de Bordeaux décident la poursuite du mouvement. Aussitôt les confédérations CGT, FO, CFTC appellent à la grève générale dans ces secteurs. Le 14 août, on compte quatre millions de grévistes.

1954 – Libération

Début de la guerre d’Algérie (1er novembre). Durant tout le conflit, la CGT soutient « les revendications des Algériens et leurs aspirations nationales. »

1956 – Conquête

Troisième semaine de congés payés.

1963 – Les mineurs

A l’appel de la CGT et de FO, vaste mouvement de grèves des mineurs. Ils s’inquiètent des incertitudes pesant sur leur profession et revendiquent une augmentation des salaires.

1968 – Grève générale

En mai et juin, sept millions de travailleurs en grève occupent leurs usines. Constat de Grenelle : augmentation de 35 % du salaire minimum, reconnaissance de la section syndicale à l’entreprise…

1970 – Unité

Nouvel accord CGT-CFDT sur des revendications prioritaires : revalorisation du Smic, retraite à 60 ans, semaine de 40 heures, emploi, heures de formation syndicale…

1981 – Gouvernement de gauche

Vote de la Loi de nationalisation (cinq groupes industriels, 36 banques). Ordonnances réduisant la durée du travail à 39 heures, instituant la cinquième semaine de congés payés et ramenant l’âge de la retraite à 60 ans.Lois sur les droits des travailleurs dans l’entreprise, notamment le droit d’expression pendant le temps de travail. Création des Comités d’hygiène, de sécurité et conditions de travail (CHST).

1988 – Infirmières

Mouvement de grève des infirmières à l’appel d’une Coordination nationale qui réclame notamment une augmentation significative des salaires et de véritables moyens pour la formation. Après la défection des autres syndicats, la CGT est seule à soutenir le mouvement.

1995 – Cheminots

Importants mouvements de grève contre le plan Juppé (novembre-décembre).Lors de son 45e Congrès, la CGT décide de rénover ses statuts et de quitter la FSM.

1997 - Dissolution de l'Assemblée Nationale

En 1997, la dissolution de l’Assemblée nationale permet à « la gauche plurielle » de revenir au pouvoir. A la tête du gouvernement, Lionel Jospin n’entend ni les chômeurs ni les salariés du public, mais ne semble pas choqué par « la refondation sociale » prônée par le Medef. Face aux licenciements chez Michelin, il prétend que « l’Etat ne peut pas tout » ! Le 21 avril 2002 c’est Jean-Marie Le Pen qui accède au second tour de l’élection présidentielle. Jacques Chirac est élu président de la République.

1999 – CES

La CGT adhère à la Confédération européenne des syndicats (CES).

2003 – Retraites

Importants mouvements sociaux contre le projet de loi Fillon (mai-juin). Le 24 juillet le Parlement adopte définitivement le projet de loi sur les retraites des fonctionnaires, désormais alignées sur le secteur privé (40 ans de cotisations et non 37,5), malgré la forte mobilisation sociale.

2006 – Le CPE

La CGT participe au mouvement social contre le Contrat Première Embauche. 3 millions de personnes défilent dans la rue. Ce contrat est finalement abandonné.

2008 – Élections prud’homales

La CGT conforte sa position de premier syndicat avec 34,00 % des voix (+1,87 %) devant la CFDT, en baisse à 21,81 %.

2012 – Elections dans les TPE

La CGT est placée en première avec 29,54 % des voix, devançant de plus de 10 points la CFDT.

2015 – Nouveau secrétaire général

Le 3 février, Philippe Martinez est choisi pour devenir le nouveau secrétaire général.

2016 – Grèves contre la loi travail

La CGT anime le combat intersyndical pendant plusieurs mois.Face à la mondialisation mais aussi aux attaques du patronat et des gouvernements successifs la CGT lance l’idée d’un syndicalisme « rassemblé » et croit en un syndicalisme européen.

2017 – Election présidentielle de 2017

Dans l’entre-deux-tours, la CGT appelle à « faire barrage » à Marine Le Pen sans pour autant inviter à voter pour Emmanuel Macron.

Hiver 2019/2020 - Réforme des retraites

La CGT participe activement aux grèves et aux manifestations contre le projet de réforme des retraites.

Automne 2020 - Loi relative à la sécurité globale

La CGT participe activement aux manifestations contre la Proposition de loi relative à la sécurité globale.

Hiver/printemps 2023 - Réforme des retraites

Le mouvement social contre la réforme des retraites en France en 2023 mobilise pendant plusieurs mois des millions de personnes protestant contre le relèvement de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite et à 43 ans de la durée minimum de cotisation. Ces mesures sont portées par le gouvernement d’Élisabeth Borne, sous la présidence d’Emmanuel Macron.

Réunis en intersyndicale nationale en décembre 2022, quelques mois après la réélection d’Emmanuel Macron et plus de deux ans après l’abandon d’un premier projet de réforme, les huit principaux syndicats de salariés lancent un appel à des grèves et manifestations.

Le 19 janvier 2023, la contestation est beaucoup plus forte qu’attendue. Treize autres journées d’action suivent dans quelque 300 villes, le nombre total de manifestants dépassant plusieurs fois les précédents records de 1995 et 2010, selon la police comme selon les syndicats.

Le syndicat CGT de l’Etablissement public CDC a participé activement aux grèves et manifestations contre cette réforme. Il a organisé plusieurs assemblées générales des syndiqués et des heures mensuelles d’information auprès des personnels de la CDC. Il a aussi participé financièrement auprès de plusieurs caisse de grèves.

L’adoption de la réforme, le 16 mars 2023, après un débat raccourci et sans vote du Parlement, via un recours inattendu à l’article 49.3 de la Constitution, relance le débat sur une crise démocratique. Cette initiative est suivie de manifestations quotidiennes improvisées et d’une motion de censure transpartisane, qui est rejetée de justesse.